特集ページ

電気さくとは

電気さくのメリット

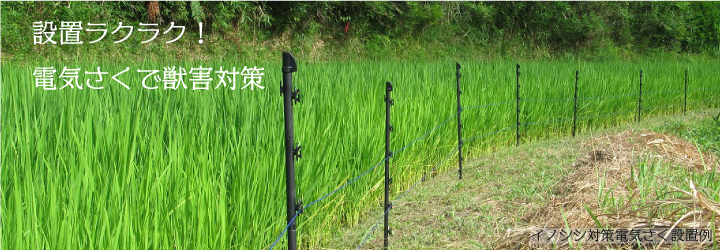

獣害対策にはフェンスやネットなど色々方法がありますが、電気ショックという“痛み”を与える電気さくは設置が比較的簡単で、様々な動物に対応できるのでおすすめです

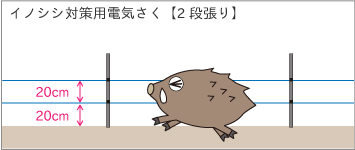

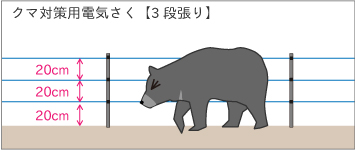

①小動物~サル対策までいろいろな動物に対して有効

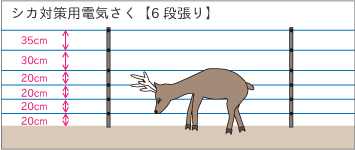

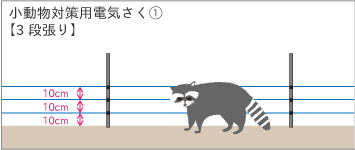

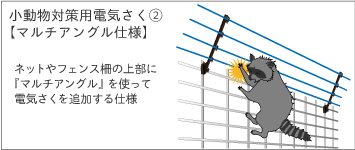

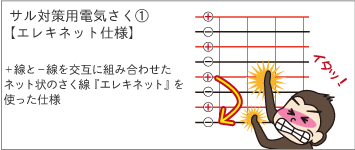

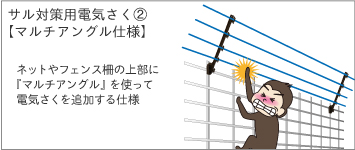

対象の動物によって線を張る高さなど設置の仕様は異なりますが、鳥以外のほぼすべての動物に対応できます

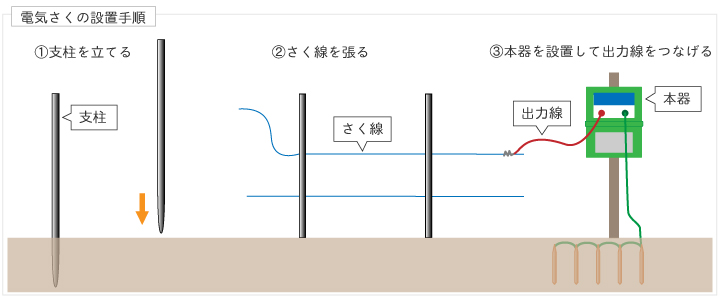

②設置がカンタン

使用する資材が比較的軽量で、設置手順もカンタンです

また傾斜など地形に合わせて設置が可能です

電気さくの管理時の注意点(デメリット)

電気さくはさく線に電気を流しますが、周囲の下草がのびて大量にさく線に触れた状態になると、草を通じて電気が地面に逃げてしまいます

この状態では動物が触れても電気ショックを感じなくなってしまうため、こまめに下草の管理が必要です

電気さく のしくみ

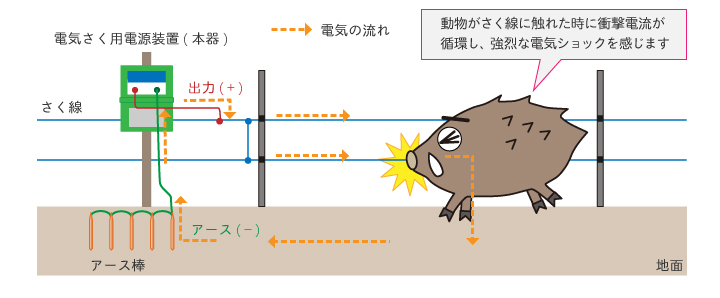

電気ショックを与える電気の流れ(循環)

動物が電気さくのさく線に触れた時に、衝撃電流が循環し、強烈な電気ショックを感じます

電気さくは電気ショックの痛みを動物に与えるため、慣れることが無く効果が長く続きます

そのため、様々な動物の侵入防止対策に有効です

ただし、動物の種類によって、効果的な設置方法が異なりますので、対象の動物に適した設置をしましょう

| 動物別電気さくシステム |

|

|

|

|

|

|

|

|

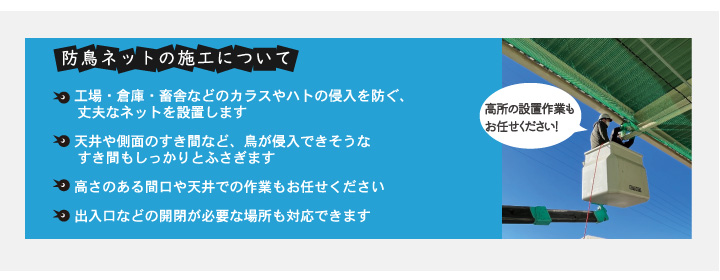

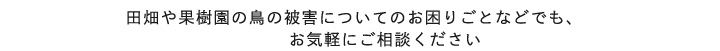

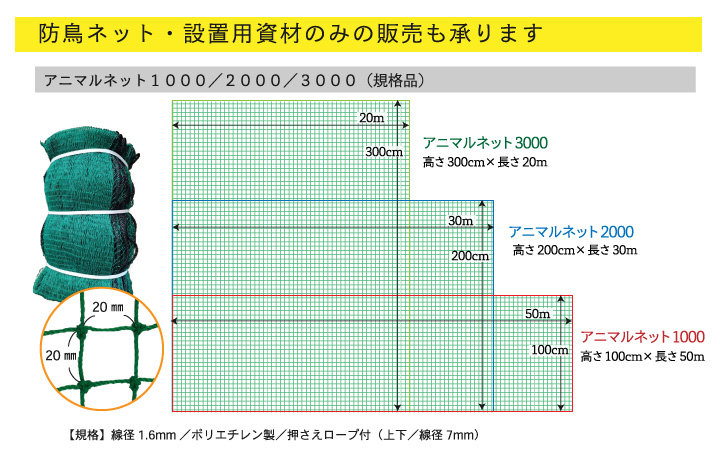

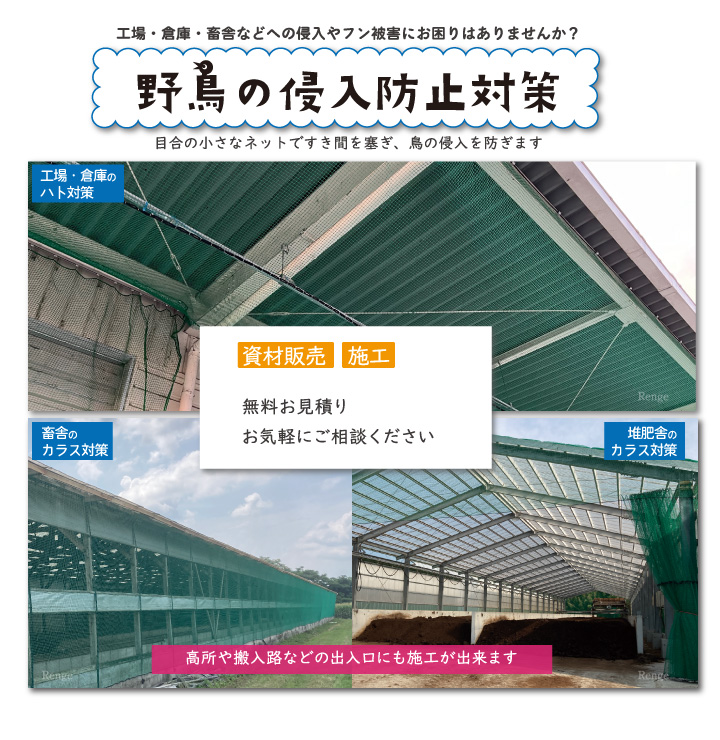

【ハト対策・カラス対策】 防鳥ネット施工&資材販売 ご相談ください

【防鳥ネット取付工事】

【防鳥ネット取付工事】